声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

他跪下的那一刻,没人说话。

南京的风吹得树叶哗啦啦响,空气里没有硝烟,但那股子沉重,比当年还压人。

他穿着一身黑衣,九十多岁,腿一弯,骨头都在响。

他没喊冤,也没喊痛,只说了一句:“他们死得不该。”

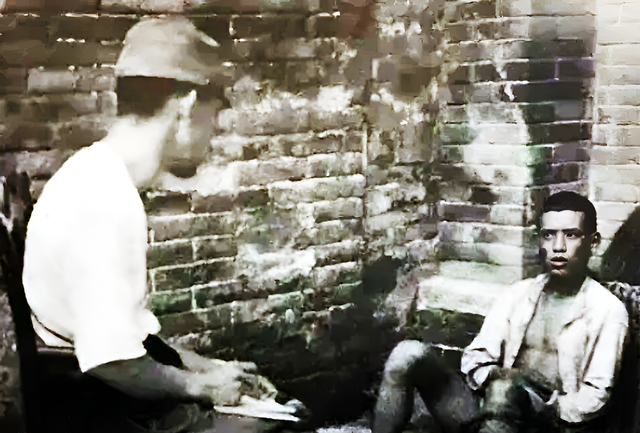

1937年冬天,南京还没完全沦陷,郊外一个村子,天刚亮,雾没散,东史郎跟着部队冲进村子。

他那时候二十出头,背着枪,脚踩着硬得像石头的冻土。

村子不大,没几户人,安静得像没人住。

可一推开门,屋里灯还亮着。

他记得特别清楚,一盏二十瓦的灯泡,黄黄的光,照着神龛前一个年轻女人,她正踮着脚擦神像,衣摆上有新泥点,干了还发白。

她转过头时,他愣住了。

不是因为她长得多好看,是那眼神太干净了,一下就把他从紧张的状态里拽出来。

“后屋有无线电!”后面有人喊,他这才回神。

女人身后,角落里蜷着个男人,脸色苍白,手被绑着,但眼睛直勾勾地看着她。

东史郎说,那男人眼睛像钉子,死死盯着,像是要记住她最后的样子。

有人动手了,刺刀架在了男人胸口。

东史郎说他闻到一股铁锈味,不是枪油,是血味。

女人一下子猛扑过去,把两个士兵撞得退了半步,把男人护在身后。

她头发散了,几根头发粘在男人嘴角的血上。

她没喊救命,只是把男人的手贴在自己脸上。

那时候没人说话,连呼吸都小了。

中队长吼了一声:“动手!”然后女人扯开衣领,挡在男人前头。

东史郎说,他那一瞬间脑子里闪过姐姐的脸。

他姐姐也在战乱里死了,死前据说也是这样护着弟弟们。

第一刀下去,血溅到了中队长眼镜上。

他没擦,眼镜上挂了血珠。

女人咬着嘴唇,没叫,只哼了一段调子,断断续续的,是江南那边的小曲。

男人嘴里吐着血沫,手还动着,想摸她。

第三刀下去,女人身子一软,倒在男人身上。

两个人的血在地上混在一块,泥地上起了霜,血冻得发黑。

东史郎说他当时站在门口,手哆嗦得枪都握不稳。

他不敢看,但耳朵里全是那个调子,像缝在骨头里一样。

火把点了,屋顶烧起来。

东史郎最后看了一眼,那两个人合在一起,像没分开过。

他说他从没见过那么惨的死法,也从没见过死得那么安静的人。

后来部队走了,南京进了城,战事继续。

他也继续打仗,继续活着。

但那一幕一直在他脑子里转。

别人喝酒的时候吹牛说杀了多少人,他一句话都不说。

他写日记,把那天的每个细节都写下来,写了几十年。

他没被表彰,也没人嘉奖他。

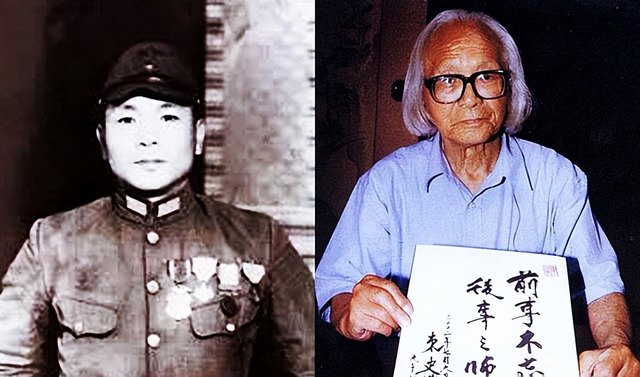

战争结束了,他回日本,成了一个普通的老头。

可他没忘,那对人,那间屋,那段曲子。

他不止一次说,那对夫妻不是战士,是普通百姓。

他们家里有无线电,也许是抗日联络员,也许只是收听消息。

他说不清楚,但他记得他们死得比很多士兵都硬气。

他老了以后,开始讲这段事。

有人骂他叛国,有人说他抹黑军队。

他不反驳,也不争。

他说他不是为了谁说,是为了自己能睡着觉。

他说在南京杀的那对夫妻,是他这辈子过不去的坎。

他曾经把自己的日记拿去出版,大部分被删了,说影响不好。

他就自己印,送给愿意听的人。

他说不是为了让人原谅他,而是怕没人记得那两个人。

几十年后,他一个人坐飞机来南京。

不是参观,不是旅游,是来跪的。

那天风很大,黄叶飘得满地。

他穿得整整齐齐,带着那本破旧的日记,跪在曾经的村子边。

他知道那村子早没了,地皮早变了,但他记得方位。

他跪下去,手撑着地,骨头咯吱响。

他说了一句话:“他们死得不该。”

那天没人围观,也没人采访。

他跪了很久,站起来的时候腰直不起来。

他把一本日记放在地上,转身走了。

他走得很慢,但没回头。

参考资料:

《东史郎日记》,东京·东史郎旧藏手稿,部分节选由中日战争史料研究中心翻译整理

南京大屠杀遇难同胞纪念馆史料部口述历史档案

《侵华日军南京暴行记录汇编》,社会科学文献出版社,2015年版

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!